沿革

History

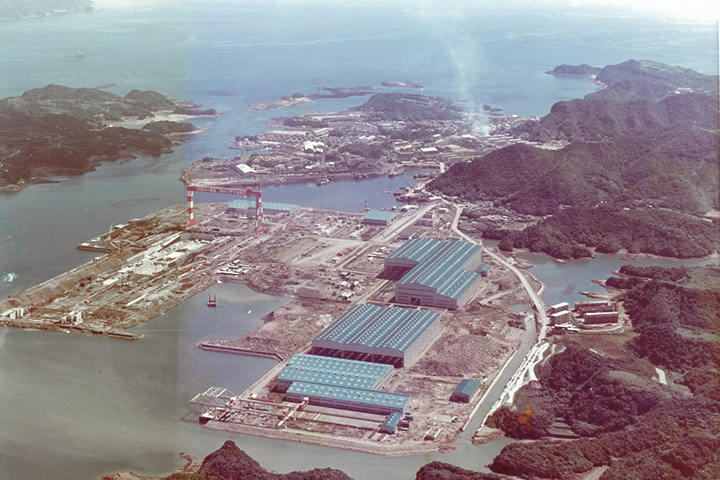

大島造船所建造の歴史と沿革。

昭和48年の設立以来、大島の地域と共に歩んできました。

大島造船所建造の歴史

西海市大島町は、九州本土より約1km沖に位置し、昭和初期より、炭鉱の島として発展をしました。しかし、昭和45年の炭鉱閉山に伴い、長崎県と大島町が企業誘致を開始します。一方、大島造船所の親会社であった大阪造船所の2代目社長・南景樹は、世界的な船型大型化に伴い、企業基盤確立と将来の発展に備え、大型船需要に対応できる、効率的な設備を有する大規模な新鋭造船所建造に向けた適地を探していました。この両者の思惑が合致し、大島造船所が生まれました。

大島への進出理由

- 長崎県ならびに大島町の熱烈な誘致と全面的な協力・支援があったこと。

- 造船立県で県民の造船に対する理解が深く、関連企業も発達していたこと。

- 炭鉱時代の既存の埋立地(現敷地の1/2)および電力設備がそのまま使用できたこと。

- 地理的条件が造船業に適していたこと(温暖で水深も20m近い天然の良港)。

昭和中期(1970)〜

昭和45年1月

大阪造船所による新造船所建設表明

昭和46年

大阪造船所への誘致開始

長崎県と大島町が大阪造船所への誘致を開始。同年、大阪造船所より調査団を大島に派遣。

昭和47年

新造船建設認可

大阪造船所が5月に運輸省へ「造船施設新設許可申請書」を提出し、同年7月に認可される。

昭和47年12月

大島現地で鍬入れ式

昭和48年2月7日

株式会社大島造船所設立

(株)大阪造船所、住友重機械工業(株)、住友商事(株)3社の出資により設立。本店を大島町に置く。創立当初は、基本方針としてタンカーの建造を目的とした物であった。

創業者・南景樹は、「無限の可能性を秘めた何も建ってない敷地に、設備を建設することは、無限の可能性を縮小していくことである。しかし、そうしながらもなお、できる限りの可能性を残していく」として、工場建設を担当する建設本部に下記の方針を出した。

- 敷地は広く取れ。余剰スペースは敷地の真ん中に造れ。

- ドックサイズは大きく。そしてドックサイドと渠頭に十分なスペースを取れ。

- 建屋は、独立分離方式で可能な限り高くせよ。

その結果、

- 大阪造船所の6倍の広い敷地を確保した。レイアウトは、将来の拡張の余地を敷地中央部に確保し、建造工程の流れをシンプルにした。

- ドックは535m×80mの大型ドックになった。そしてドックサイドはもとより渠頭部にも広大な総組ヤードを確保した。

- 建屋はタンカーだけではなく、どのような船種にも対応できるように独立分離方式を採用した。また将来の建造方法の変化を考慮し、高い建屋にした。

これらが、後世に工場拡張・ばら積み貨物船(バルクキャリア)建設最適化に向けた発展の基礎を与えた。

昭和49年6月1日

大島造船所加工開始

昭和50年2月

第一番船進水式

昭和51年8月

当社初のバルクキャリア(第10006番船)竣工

昭和56年6月

創業者 南 景樹 会長就任、土井 正三 社長に就任

昭和58年

大島アイランドホテル長崎設立

昭和59年5月

渡辺 武雄 社長に就任

昭和60年4月

長崎大島醸造(株)設立

昭和61年9月

当社初のCHIP船(第10098番船)竣工

比重の軽い木材チップを効率良く運搬するための専用船。

昭和62年2月

第100番船命名式

昭和63年

トマト栽培に着手

平成(1990)〜

平成元年6月

南 尚 社長に就任

平成3年

「バルクに特化」の大方針を定める

バルクに特化して建造隻数を増やすことで、集中効果が生まれ、品質の良い船を安く造ることを目指した。

『経営理念』『経営方針』を発表

平成5年5月

当社初の大型石炭船(第10159番船)竣工

平成10年6月

当社初のSEMI OPEN船(第10231番船)竣工

貨物倉を箱形にし、ばら積み貨物だけではなく、製品や梱包物の運搬に適した船。

平成11年4月

女子社員の採用開始

将来的な女性活躍を見越し、4名の女子技能職社員を採用。

平成11年9月

当社初のレイカー(第10260番船)竣工

五大湖と北大西洋を結ぶセントローレンス水路の航行に適した浅い喫水・細い船幅の船。

平成11年11月

大島大橋開通(橋長1095m)『離島から半島に』

平成11年11月11日11時11分11秒、1が12並んだ時間に、大島大橋の開通を祝いテープカットが行われた。

平成13年1月

当社初の苛性ソーダ積みバルクキャリア(第10283番船)竣工

通常のばら積み貨物に加え、液体で強いアルカリ性の苛性ソーダを積載できる特殊な貨物倉を有する船。同一のHOLDに、乾貨物と苛性ソーダの両方を積める船は、世界初。

平成13年3月

ノルウェーのハラルド五世国王陛下、大島造船所を公式訪問

組立工場を見学した後、ノルウェーの船会社が発注した貨物船の起工式に出席。ハラルド国王は「クリーンでパーフェクトな工場である」と感想を述べられた。

平成13年6月

南 尚 (一社)日本造船工業会 副会長に就任

平成14年5月

世界初のトップリクレーマー荷役装置付ハンディバルカー(第10302番船)竣工

自動高速荷役装置(トップリクレーマー)を備え、高速荷役・完全防塵が可能な船。

平成15年7月

九州大学大学院工学研究院と包括的連携推進に関する協定を締結

平成17年6月

中川 齊 社長に就任

平成18年6月

ダイゾーテック設立

国内でのエンジニア減少への対策として、ベトナムのハノイに設立。

平成19年10月

未竣工地の埋立完工、第3号岸壁竣工

創業時に将来の拡張発展のために残されていた未竣工地が埋め立てられ、多数隻建造の強化に向けた基盤が整備される。

平成20年6月

1200トンゴライアスクレーン1号基竣工

300トン×2基体制に大型1200トンクレーンが加わり、1ドックにゴライアスクレーン3基体制となる。

平成21年

東京大学、船社他と風を利用した帆主機従商船Wind Challenger Projectを開始

平成21年5月

当社初の72型Open船(第10522番船)竣工

パルプやロールペーパーといった梱包された貨物の輸送に最適な船型で、高速荷役を可能とするガントリークレーンを有する世界最大の船として開発された。

平成21年6月

南 浩史 社長に就任

平成21年7月

株式会社相浦機械創業

佐世保の舶用デッキクレーン企業の事業を継承し創業。

平成21年10月

女性社員の活躍推進について長崎労働局長より表彰を受ける

平成22年8月

ノルウェーに大島欧州事務所開設

DNV(現DNVGL)との共同研究促進、営業・設計活動支援を開始する。

平成22年11月

当社初のアイスクラス1Aパナマックス(第10556番船)竣工

北極海航路を航行できるように特別に設計された船。パナマックス以上のアイスクラス1Aは、世界初。

※アイスクラス…氷海環境に耐える能力を有する船舶の階級。

平成22年11月

「ながさき子育て支援表彰」を長崎県知事より受賞

平成23年8月

大島アイランドホテル閉館

平成24年7月

世界初の空気潤滑法(AL法)を適用した石炭運搬船(第10700番船)竣工

船底からの気泡で船体と海水間の摩擦を減らす画期的な技術(AL法)を適用した船。

平成25年3月

当社初の72型J-Open船(第10629番船)竣工

パルプやロールペーパーといった梱包された貨物の輸送に最適な船。ジブクレーンによる、荷物に応じたフレキシブルな荷役が可能。

平成25年4月

大島造船所の迎賓館オリーブベイホテル開業

平成25年6月

シップ・オブ・ザ・イヤー2012受賞

平成24年7月に引き渡した第10700番船が 「シップ・オブ・ザ・イヤー2012」を受賞。

平成26年1月

大島最先端船舶技術センター開設

造船所構内に水流中で実験を行える回流水槽を設置し、省エネ船型・省エネ付加物等開発のスピードアップを図る。

平成26年10月

智翔館青雲学舎開校

島内の子どもたちへの教育支援を目的として開校。大都市と同じ教育レベルを実現。

平成26年12月

1200トンゴライアスクレーン2号基竣工

1ドックに1200トン×2基、300トン×2基の4基体制となる。

平成27年1月

南 宣之 社長に就任

平成27年8月

当社初の塩運搬船(第10757番船)竣工

塩の運搬に特化した船。移動式デッキクレーンとベルトアンローダーによる、効率良い荷役が可能。

平成28年11月

第804番船シリーズでEEDI30%削減を達成

EEDI:IMO(国際海事機関)が発効した環境規制で、船舶の設計・建造段階におけるCO2排出量を一定値以下にすることを義務付けている。

平成30年9月

平賀 英一 社長に就任

平成30年10月

長崎大学と包括的連携協定を締結

令和元年6月

e-Oshima完工

CO2などの温室効果ガスやNOx、SOx等の大気汚染物質のゼロエミッションを目指し、大容量リチウムイオンバッテリーを搭載した完全バッテリー駆動船「E/V e-Oshima」を開発。

令和元年8月

佐世保工業高等専門学校と包括連携協力協定を締結

令和2年7月

シップ・オブ・ザ・イヤー2019受賞

令和元年6月に完工した「E/V e-Oshima」がシップ・オブ・ザ・イヤー2019受賞。

令和3年3月

三菱重工業株式会社との間で同社香焼工場新造船エリアの譲渡契約を締結

令和3年6月

南 宣之 (一社)日本造船工業会 副会長に就任

令和3年12月

三菱重工業株式会社長崎造船所香焼工場の当社への一部引渡完了

令和4年10月

世界初のウインドチャレンジャー搭載船竣工

当社と株式会社商船三井が中心となり研究開発を進めてきた「ウインドチャレンジャー(硬翼帆式風力推進装置) 」 を搭載する世界初の船舶。

令和4年11月

南名誉相談役が令和4年秋の叙勲において旭日中綬章を受章

令和4年12月

三菱重工業株式会社 長崎造船所 香焼工場の当社への引渡し完了

令和5年2月

創業50周年

令和5年5月

シップ・オブ・ザ・イヤー2022受賞

令和4年10月に引き渡したウインドチャレンジャー搭載船が「シップ・オブ・ザ・イヤー2022」を受賞。

令和5年10月

当社初のLNG燃料船(第11000 番船)竣工

環境負荷の低い次世代燃料であるLNGを燃料として使用する船。

令和6年6月

山口 眞 社長に就任